【旧BBSから移行】フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/03(Sat) 16:34 |

| 投稿者 |

: 中の人1号 |

フォトカプラの話題の続きです。

tknさんから、以下の内容のご質問をいただきました。

> その節はお世話になりました。

> 実はブックマークが消えてしまって、何とか検索を駆使して辿り着くことができました。

>

> 最近もフォトカプラを使う工作をしておりまして、気になる事がありましたのでご意見を頂きたいと思っております。

>

> 装置Aのオープンコレクタ出力に対して、LEDを点灯させる回路を作成しています。

> プルアップとしてR7を置いていますが、フォトカプラでLEDを駆動する程度であれば不要なのではないかと考えています。

>

> 出力オフ状態で誤動作の可能性は考えられるでしょうか。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/03(Sat) 17:12 |

| 投稿者 |

: 中の人1号 |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

プルアップ抵抗R7は、有無でお話しますと、有る方が良いと思います。

装置Aの出力は、オープンコレクタとの事ですので、J2-1からJ2-2に向かって電流を流せる状態(オン)と流せない状態(オフ)の2通りになります。

装置Aの出力が、電流を流せない状態(オフ)では、装置Bの入力(R6-1側)は、インピーダンスが高いとか、電位が安定しないとか、難しい言い方が色々とあって、要は不安定な状態です。

装置Aと未接続の状況でも、装置Bの入力は同じく不安定です。

この不安定な装置Bの入力に、人体や金属が接触すると、誘導電流や対地漏れ電流が流れて、フォトカプラが時折オンになる誤動作の恐れがあります。

こういった不安定な状態の入力を、自身の電源電圧付近の電圧に安定させる役割を持つのが、プルアップ抵抗R7です。その値は低いほど安定ですが、相手となる出力の定格や、消費電力の制約も考慮しながら決定します。

もうひとつ理由がありまして、オープンコレクタ出力は電流を流せない状態(オフ)でも、わずかに電流が流れてしまうもので、これによってフォトカプラがオンになる誤動作の恐れもあるのです。

プルアップ抵抗R7はこういったわずかな電流を一部受け持って流してくれる効果もあるのです。

もしこれから制作される回路でしたら、プルアップ(電源・入力間)よりも効果的な方法があります。フォトカプラのLEDに並列に、つまりアノード・カソード間に接続する、シャント抵抗です。

シャント抵抗値をRshunt、フォトカプラのLEDの順方向電圧降下(最小値)をVf(Min.)として、入力電流がVf(Min.)/Rshuntまでは全てシャント抵抗に流れ、これを超えた分だけがLEDに流れます。

詳しい記事もありますので、ご参考にしてください。

ルネサスエレクトロニクス・フォトカプラの「ONとOFF」

https://www.renesas.com/jp/ja/products/optoelectronics/technology/on-off.html

The Art of Analog Circuits・フォトカプラに注意

http://wista.jp/PhotoCouple.htm

Google検索・「フォトカプラ+シャント抵抗」

https://www.google.co.jp/search?biw=1600&bih=762&ei=YTvdW6TYEdbchwOTkI3IDw&q=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%A9+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%88%E6%8A%B5%E6%8A%97&oq=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%A9+%E3%81%97%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E6%8A%B5%E6%8A%97&gs_l=psy-ab.3.0.0i4i37k1l2j0i8i4i30k1.4425900.4429448.0.4430965.15.15.0.0.0.0.114.1456.9j6.15.0....0...1c.1j4.64.psy-ab..1.14.1363...0j0i30k1j0i4k1j0i4i30k1.0.J_eL_Nk6Azg

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/05(Mon) 10:39 |

| 投稿者 |

: tkn |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

ありがうございます。

不安定状態ということと、OFFでもわずかに流れるということ、この辺の感覚が欠けていたようです。

今回はシャント抵抗を設けて作成してみます。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/05(Mon) 14:39 |

| 投稿者 |

: 中の人1号 |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

ご成功をお祈りしております。

さて、少し補足します。

フォトカプラの発光側LEDには、効率の良いものが使用されています。

わずかな電流でも発光できます。

受光側も効率が良く、マイコンやロジック回路(+プルアップ抵抗など)のような軽負荷ですと、わずかな発光量でも充分にオンできます。

発光側と受光側を組み合わせての効率については、データシートで「電流伝達率(CTR)」として規定されていますのでご確認ください。

あまりに高効率なので、オフ時にほぼオープン(無接続)のような高インピーダンスにしておくと、思わぬ経路の電流(漏れ電流や寄生容量結合などなど)が流れて意図しないオン状態が発生したりします。シャント抵抗はこれへの確実な対策となります。

最近の可視光LEDも高効率化が著しいため、同じような現象が見られます。なんだかぼんやり光るとか、時々光るとか。この場合にもシャント抵抗が有効です。

ただし、オン時には無駄に電力を消費してしまうデメリットもありますので、抵抗値を低くし過ぎないとか、他の方法で対策するとかの検討はどうしても必要になってしまいます。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/09(Fri) 20:28 |

| 投稿者 |

: tkn |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

信号仕様に対しては、全ての範囲で安定的な状態にするというのが基本という事を肝に命じておきます。

他に必要な概念はノイズと過大入力辺りでしょうか。

扱う電力や周波数が高くなると応答性の問題も出てきますよね。

編集

【旧BBSから移行】フォトカプラ・基本の「キ」(2)・まとめ

| 投稿日 |

: 2018/11/10(Sat) 14:51 |

| 投稿者 |

: 中の人1号 |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

フォトカプラは遅い部品ですので、汎用タイプとあらゆる状況で確実にオンオフできる頻度は数十Hz程度までの感覚でいたほうが良いと思います。高速タイプの性能を出し切る設計でも数百kHz程度ではないかと思います。

大電力や大電流のスイッチングは、di/dtやASOなど、別領域での留意が必要です。

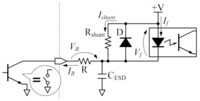

ここで、オープンコレクタ出力をフォトカプラ入力で受ける際の勘どころをまとめておきます。画像の回路図をもとにご説明します。

図の点線から左側が、出力側のオープンコレクタ回路です。ここは既存部分になるかと思いますので、簡略化しています。スイッチがオフ…どこにもつながっていない状態と、スイッチがオン…GNDに接続されている状態のいずれかと考える事ができます。

図の点線から右側が、入力側のフォトカプラと周辺回路です。このまとめの本題の部分ですね。

フォトカプラの2次側(出力側)である、トランジスタに流れる電流は、この段階でもう決まっているはずです。この電流を充分に流す事のできる(トランジスタを充分にオンできる)ために必要な、1次側(入力側)であるLEDに流すべき電流Ifは、フォトカプラのデータシートから得る事ができます。よくわからない場合は、データシートの諸条件欄に記載されているIfの値でも、大抵は問題無いでしょう。汎用タイプでは2〜15[mA]あたりがよく見かけられる値です。

漏れ電流などでオンしてしまう誤動作を防ぐためのシャント抵抗Rshuntに流す電流Ishuntは、Ifの1/100〜1/10あたりに設定します。

フォトカプラの1次側(入力側)であるLEDに電流Ifが流れた場合、その両端に発生する電圧降下Vfも、データシートから得る事ができます。汎用タイプでは0.9〜2.2[V]あたりが多いでしょうか。この時、シャント抵抗Rshunt両端の電圧もVfですよね?なので、抵抗値はRshunt=Vf/Ishuntで求める事ができます。

オープンコレクタ回路がオンの時(GNDに接続されている状態)、その点の電圧は、GNDに接続されているのだから、0[V]ですよね?厳密には0.数[V]になるのですが、ほぼ0[V]と考えて支障ありません。気になる方は「コレクタ・エミッタ間飽和電圧(VCE(Sat.))」のキーワードで調べてみてください。

電源電圧はV[V]ですね。そうすると、電流制限抵抗Rの両端に掛かる電圧降下VRは、VR=V-Vfです。電流制限抵抗Rに流れる電流IRは、IR=If+Ishuntです。電流制限抵抗Rの抵抗値はR=VR/IRで求める事ができます。

ここから先は付加機能のオプション部品についてです。

フォトカプラの1次側(入力側)であるLEDと並列で逆の極性で接続されるダイオードDは、入力に正極性の電圧が印可される恐れがある場合に、フォトカプラのLEDを保護する目的で使用します。

電流制限抵抗Rの右側にあるコンデンサCESDは、「パチッ」とした静電気放電(=ESD, ElectroStatic Discharge)への対策として使用します。LEDを含むダイオードや、バイポーラトランジスタは静電気に強く、対策が不要な場合が多いですが、JFETやMOSFETは静電気に弱く、なんらかの対策が必要になってきます。なかでもコンデンサはコスパの良い方法です。

静電気放電への耐久性の指標のひとつに、人体モデル(=HBM, Human Body Model)というものがありまして、100[pF]のコンデンサを8000[V]まで充電して、静電気が蓄えられた状態を模擬的に再現するものなのですが、この場合の充電量(電荷の量)は0.8[μC]となります。これがそのままCESD(容量を仮に0.1[μF]としましょうか)に移動したとしても(実際には間に抵抗があって、エネルギーの一部は熱に変わってしまうのですが)、両端の電圧は8[V]までしか上昇しませんので、この部分が壊れる事は無くなります。

静電気の「パチッ」が回路のどの部分を流れるかなんて、まさに運次第ですので、この部分の他にも電源ラインや内部インピーダンスの高い部分、また操作器や表示器のような表面近くにある部分など、全てに対策が重要になってきます。これはこれで奥深い領域です。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/11(Sat) 21:56 |

| 投稿者 |

: tkn |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

静電気にそのようなモデルがあるとは知りませんでした。実用的な話になると理解しやすくおもしろいですね。

とはいえフォトカプラ一つに追加部品が3つとなると、少し煩わしいとも思ってしまいます。シャント抵抗とダイオードはぐらい内蔵して欲しいような...(不都合があるのでしょうね)

実はCNCフライスとφ0.8mmのエンドミルで片面基板を削って作っているので、部品密度が地味に響いてくるのです。考え無しに今回のような質問をしてしまった元凶です。その場で作成できて便利なのですが、ちゃんと設計して外注に出すべきですね。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/11(Sun) 22:00 |

| 投稿者 |

: tkn |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

ちなみにRを定電流ダイオードで代用することは可能でしょうか。

電圧9〜15V程度で、Ifが10mAのような条件であれば、特に問題無いように思うのですが。

編集

【旧BBSから移行】RE:フォトカプラ・基本の「キ」(2)

| 投稿日 |

: 2018/11/12(Mon) 00:50 |

| 投稿者 |

: 中の人1号 |

| 投稿元IPアドレス |

: |

| 投稿元ホスト |

: |

こういった部品は用途・用法が実に様々で、周辺も都度変わってくるものですから、あらかじめ色々と付いてくる事が無いのですね。

電圧印可に対するダイオードや、静電気放電に対するコンデンサなどの付加的な部品や回路は、その必要性が明らかな場合にのみ用いられるものですので、あまり気にされる事もないかと思います。

電源電圧9〜15V、If=10mA。Vf=1.2Vとしますと、定電流ダイオードでの消費電力が78〜138mWになる見積もりです(実際の諸条件で再計算を行ってください)。これに対応する品種で、また多少の放熱対策(基板から浮かせて実装して、長めに露出したリード線からの放熱を狙う程度で良いでしょう)を施せば可能かと思いますよ。

もちろん抵抗の場合も許容電力の確認と放熱対策は重要です。

回路設計って案外多くの事柄について考える必要があって、大変ですよね。面白いところでもあるのですが。

編集